Hoy, 15 de octubre es el Día Mundial de la Muerte Gestacional y Perinatal.

Hoy, 15 de octubre es el Día Mundial de la Muerte Gestacional y Perinatal.

Además por estas fechas Altair cumpliría 4 años.

4 años de continuo aprendizaje por y gracias a ella y a muchas familias que me han permitido acompañarles en este proceso.

Este año, año de duelos, mi hija me hará más sabia.

En su honor y en el de todos esos hijos, os comparto este artículo que escribí para la revista Ob Stare, el monográfico de Muerte gestacional y perinatal que publicaron en el invierno de 2012.

Define la Rae la palabra “eufemismo”: eufemismo.

(Del lat. euphemismus, y este del gr. εὐφημισμός que significa «favorable/bueno/habla afortunada» y que se deriva a su vez de las raíces griegas eu (εὗ), «bueno/bien» + pheme (φήμί) «habla(r)».

1. m. Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante.

Otra obra de consulta aporta un detalle más interesante

eufemismo

-

m. Palabra o expresión con que se sustituye a otra más grosera, impertinente, violenta o que se considera tabú.

No hay nada más tabú en nuestra sociedad que la muerte. Y es curioso porque es lo único certero que tenemos.

La muerte nos rodea. Vemos muerte en las noticias, en las películas, en los juegos, en los nuevos, muy sofisticados y en los de siempre ( ¿qué niño no ha jugado con un “pum, te maté!”?).

Esa cotidianidad no hace que este enemigo del ser humano sea menos temido. Por eso, la muerte ajena, lejana, sí es nombrada, incluso cuantificada. Y cuanto mayor es la cifra de muertos en un suceso más parece diluirse lo que en realidad significa. Los muertos nombrados, cuando son muchos, parecen repartirse la pena entre todos y no tocar a mucha cada uno. Así, a fuerza de oír de desastres, de hambrunas, de guerras y de sus cientos de miles de muertos… acabamos acostumbrándonos y seguimos con nuestra comida, con nuestra rutina, con nuestra vida.

Pero cuando la muerte nos habla en singular, cuando se nos presenta como lo que es de verdad, cuando esa persona “única” desaparece y nos es arrebatada entonces de verdad percibimos el vacío que cada ser humano es capaz de dejar cuando no está.

Ese vacío es tan grande, tan irreparable, que la palabra “muerte” y todos sus derivados nos duele en el alma. Entonces buscamos eufemismos. Y decimos, o nos dicen,: “se fue”, “partió”, “nos dejó”.

Como si la muerte fuera un viaje, como si la despedida no fuera definitiva, como consolándonos con la idea de que “algún día habrá un reencuentro”. Cuando lo cierto es, que incluso para quienes de verdad creen que eso será así en un futuro, esas palabras no consuelan. Porque la ausencia (que etimológicamente significa “estar lejos”) del que muere es total. NO es que estén lejos. Es que NO ESTÁN.

Y al que sobrevive al fallecimiento ( otra palabra que preferimos usar en lugar de muerte) solo le queda el consuelo del recuerdo, de buscar en el pasado momentos, vivencias, historias que recordar. Casi siempre con ayuda de objetos, de lugares, de fotos, de vídeos, de cartas… de cualquier cosa material que nos recuerde con los sentidos que fue real. Que esa persona que ya no es, sí fue, sí nos acompañó, sí nos amó y sí fue querida por nosotros.

Por lo general, el entorno reconoce ese dolor, y lo siente en parte suyo, y de ahí las “condolencias” ( compartir la dolencia) y el “pésame” (sentir propio el pesar ajeno) y el “te acompaño en el sentimiento” (esta no necesita explicación). Expresiones todas de acompañamiento a nuestro dolor, de muestra de empatía por la falta del ser querido.

Y hacemos ritos funerarios más o menos elaborados, pero ritos al fin y al cabo, que no son otra cosa que ceremonias que se acostumbran a hacer para dar reverencia y honor (RAE) al homenajeado.

Y hacemos ritos funerarios más o menos elaborados, pero ritos al fin y al cabo, que no son otra cosa que ceremonias que se acostumbran a hacer para dar reverencia y honor (RAE) al homenajeado.

Ya no levantamos pirámides ni contratamos plañideras , pero algo queda en nuestra cultura de esos ritos ancestrales: las lápidas en los nichos y una ligera satisfación si en el funeral nos acompaña mucha gente triste, que dan fe de que el ser que no está fue querido por muchos.

Todo eso son partes de un duelo que como sociedad elaboramos sin ser demasiado conscientes, casi de forma automática. Duelo colectivo que contribuye a elaborar el duelo individual. Reconociendo, acompañando, sosteniendo y reconfortando a los que quedan y recordando y honrando a los que ya no están. Usando términos nuevos que dejan marca indeleble en los vivos de su relación ya eterna con el muerto, aunque este ya no esté. Palabras que nombran, sin nombrarles, a los muertos. Así los hijos que pierden padres ahora son “huérfanos” y los cónyuges que pierden a su pareja ahora son “viud@s”.

De este modo este gran tabú va siendo interiorizado y asimilado para poder seguir viviendo a pesar de la pena y la tristeza.

Aunque no es así siempre.

Así nos sentimos los padres que sufrimos la muerte de un hijo, sobre todo si esta muerte se produce durante la gestación o poco después del parto.

Es como si hubiera una especie de dogma no escrito que hace creer a la gente que el dolor ante la muerte es directamente proporcional al tiempo de vida del ser. Y que, por supuesto, el tiempo empieza a contar desde el nacimiento, nunca antes. ¡Qué gran mentira!

Puedo entender que en una época pasada de innumerables embarazos, de vidas realmente trágicas, con la certeza de que uno o varios hijos iban a morir antes de llegar a la edad adulta, la sociedad se negara a dar cabida a estos duelos. De hecho esa es la realidad aún hoy en muchos lugares del mundo. No es que esos padres no lo sufran, de hecho, estoy convencida de que esos padres sufrían, sufren, tanto o más que nosotros, solo que no se pueden permitir el lujo de llorar por un hijo, cuando no saben si podrán asegurar la supervivencia del resto.

Pero esa no es la realidad de nuestro entorno. Estaría bien pararse a pensar por qué nuestro “primer mundo”, con todo su conocimiento científico, biológico, y neurobiológico de la vida intraútero, le da tan poco reconocimiento al dolor por la muerte de un ser por muy pequeño que sea.

Imagino, sin entrar en debates éticos, que cuando alguien decide establecer un punto a partir del cual un ser puede ser considerado persona o no, o tener derechos o no, se empieza a cruzar una línea peligrosa. Debe ser difícil dar entidad a un ser y a la vez decidir que se puede interrumpir su vida. Así que con el mismo derecho que se decide qué es o qué no es, al parecer, se establece si ha de llorársele o no. O quizás ni siquiera es eso y es algo más profundo.

LA cuestión es que los padres nos vemos, en la mayoría de los casos, con que la primera persona que nos da la noticia de la muerte (o inminente muerte) de nuestro hijo, normalmente un profesional sanitario, lo hace de una forma tan aséptica, como el guante que usan para tocarnos. Recurriendo a expresiones tales como “no hay latido”, “el feto es inviable” y similares.

Eufemismos que en ese momento no logran el efecto deseado porque, de hecho, nada atenúa esa sensación de caída en picado tras darnos cuenta, pasado el shock inicial, de lo que realmente quieren decir.

Cuando yo oí que me decían “ no hay latido”, mi primera reacción fue pensar que no se oía por algún problema técnico. Tardé unos segundos en darme cuenta de la realidad.

No sé si decir: “la criatura ha muerto” sería mejor, la verdad, dudo que haya nada que pueda calificarse de “mejor” en estos casos.

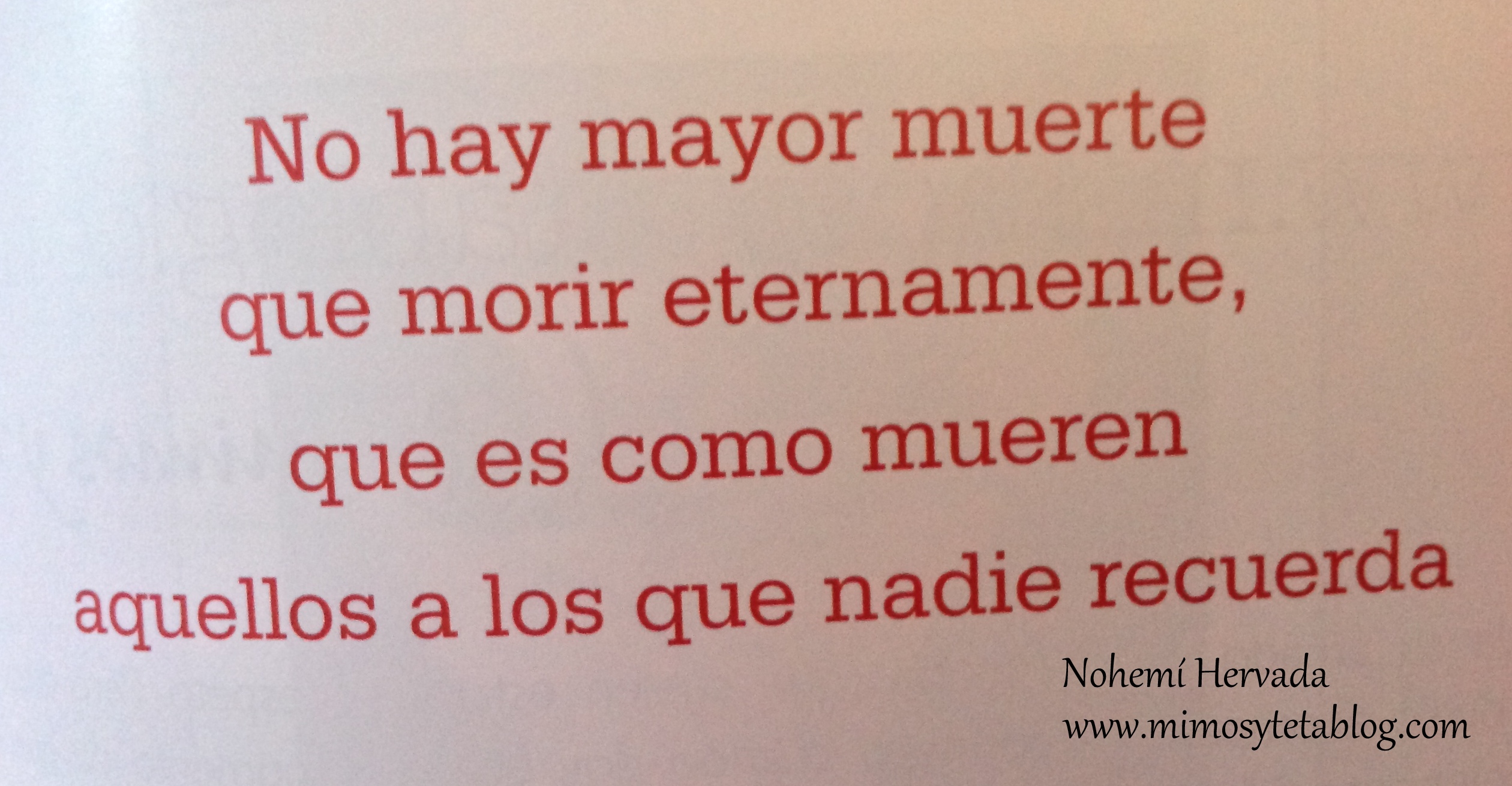

Lo que me planteo es cómo las palabras que usamos enmascaran la realidad. Dando una falsa apariencia de normalidad a un hecho que debería ser totalmente anormal, aunque sea habitual. Ningún padre debería vivir la muerte de un hijo. De hecho, ni siquiera tenemos un término que defina a los padres que sobreviven a sus hijos. Como si esa posibilidad no estuviera contemplada en las reglas originales del juego. NO la había y no se ha inventado. Como si por no nombrarlo, no existiera.

Recuerdo haber leído que ante la tarea de traducir los Evangelios a un idioma esquimal no pudieron traducir la expresión “El Cordero de Dios “ pues esas personas no sabían lo que era un cordero. Tuvieron que dar un gran rodeo y compararlo a algún animal conocido para ellos como el reno.

Igual por eso, por lo “desconocido” de esta sensación, no por poco frecuente, sino por poco “aireado”, por poco hablado, por poco nombrado, lo que hacemos es intentar compararlo a algo que sí nos resulte más conocido. Por eso es frecuente que todo el mundo acabe refiriéndose a estas muertes como “pérdidas”, porque ¿quién no ha perdido algo alguna vez?.

“Pérdida” : curioso término. Desgraciado eufemismo que además acrecienta la culpa, que ya de por sí llega a toda madre que ha experimentado un aborto involuntario. Perder supone en muchos casos la negligencia del que poseía lo perdido. Y esta idea que va a llegarle a la madre ( sobre todo a ella, aunque el padre vive igualmente su duelo) más tarde o más temprano y que es parte del proceso normal de duelo, se ve reforzada cuando una se oye decir: “tuve una ( o más) pérdidas”. Como si una hubiera hecho algo mal, como si no fuéramos capaces de mantener esa vida con nosotros.

Lo “torpe” de usar esta expresión (me refiero en las primeras etapas del duelo. Después, un duelo realizado y vivido de forma sana entiende estas expresiones, las acepta e incluso las incorpora con normalidad) se ve claramente cuando hay que explicarles a los niños estas muertes.

En el libro “La Cuna Vacía” Rosa Jové explica muy bien y en detalle cómo abordar esta situación con los niños dependiendo de su edad, no me extenderé. Solo recordar que si un niño oye que su hermanito “se ha perdido” lo primero que va a plantear es por qué no se le busca, del mismo modo que se buscan las llaves cuando no aparecen. Un niño que cree que los bebés se pueden perder para siempre, crece con un sentimiento de inseguridad constante. POr eso los expertos en duelo aconsejan explicar la verdad. En términos comprensibles y adecuados a la edad, pero nunca mentir.

Pues yo soy de la opinión de que ante la noticia de que tu bebé no está vivo todos nos convertimos en seres emocionalmente vulnerables, así que habría que hablarnos con las misma franqueza, empatía y cuidado con que hablamos a los más pequeños. Vigilando qué y cómo decimos las cosas.

Evitando esas expresiones que tan desafortunadas son y que tanto daño hace escucharlas: “no era nada”, “ya tendrás más”, “mejor ahora que después”. “seguro que tenía algún defecto grave” “aún no te habías encariñado” y otras que seguro os vienen a la mente al leer estas palabras.

La diferencia es que la novia estará acompañada, llorarán con ella sus amigas, abrazará una foto de su amado… tendrá un duelo acompañado, un dolor conocido y reconocido. Muchas de las madres ( y padres y hermanos y abuelos, etc…) que lloramos a nuestros hijos lo hicimos solas, sin amigas, sin recuerdos tangibles de nuestras criaturas, viendo como para la sociedad no fueron nunca personas.

A menudo me presento como la mamá de Iker y Mencía ( que suelen estar conmigo cuando doy una charla y un taller) y de Altair ( que no llegó a nacer). Noto extrañeza, a veces incomodidad ante esa forma de presentarme, sobre todo porque suelo hablar a padres embarazados o con bebés en brazos. Y parece de mal gusto mencionar la muerte, aun con eufemismos, en según qué momentos. Lo entiendo y respeto. Pero creo que es momento de que empecemos a llamar a las cosas por su nombre, que empecemos a nombrar lo innombrable.

Dedicado a Altair, nuestra estrella que estuvo con nosotros solo 13 semanas.

Nohemí, mamá de Iker, Altair y Mencía